삶은 언제나 '계속됨'의 형태를 가지고 있지만,

중간중간 우리는 무너진다.

누군가를 잃고, 어떤 관계가 끝나고,

더 이상 설명할 수 없는 감정 앞에서 멈추게 된다.

그럴 때 우리는 종종 영화를 찾는다.

현실의 말들이 닿지 않을 때,

영화 속 말 없는 장면들이 우리를 위로해 준다.

오늘은 그런 영화들을 이야기하려 한다.

슬픔을 말하지 않고 견디는 사람들,

그리고 슬픔을 마주하는 방식이 다 달랐던 이야기들.

---

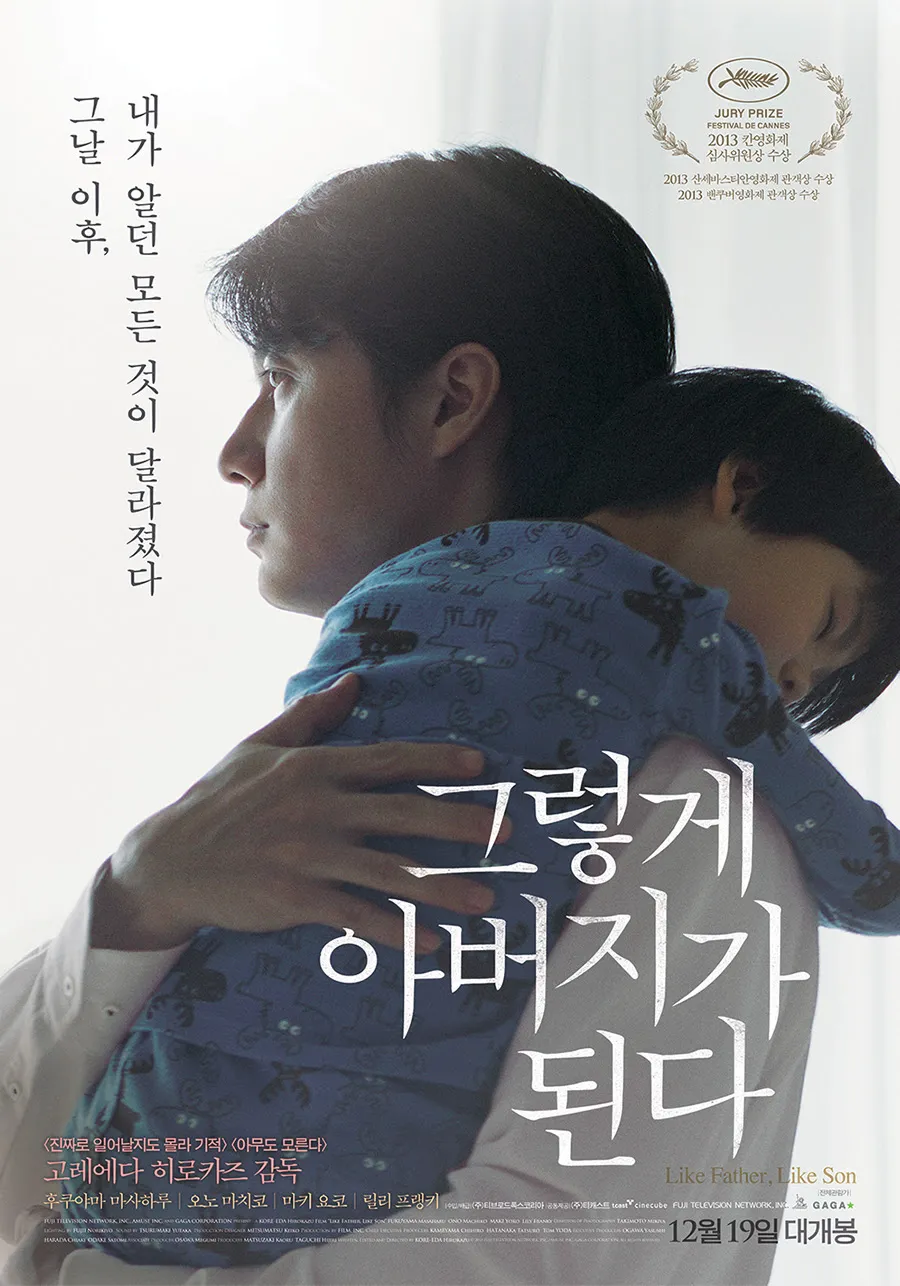

그렇게 아버지가 된다

(Like Father, Like Son)

고레에다 히로카즈 감독은

상실과 슬픔을 아주 조용하게 담는 연출로 유명하다.

그의 영화엔 언제나 말보다 더 깊은 ‘침묵’이 있다.

이 영화에서 주인공은

육아를 ‘프로젝트’처럼 대하던 엘리트 아버지다.

그에게 어느 날 병원에서 충격적인 사실이 전해진다.

“당신의 아이는 당신의 친자가 아닙니다.”

그는 갈등한다.

친자인 아이와 살아야 하는가,

지금까지 함께해 온 정을 택해야 하는가.

이 영화는 ‘부성애’나 ‘가족’이라는 주제보다

슬픔을 다루는 인간의 방법에 집중한다.

결국 그는 깨닫는다.

슬픔이란 선택의 문제가 아니라,

감정과 시간 속에서 서서히 자신이 바뀌는 일이라는 것을.

---

리틀 미스 선샤인

(Little Miss Sunshine)

이 영화는 겉으로는 밝고 유쾌해 보인다.

하지만 속을 들여다보면,

결핍과 애도를 품은 가족의 이야기다.

가족 모두가 뭔가 씩 실패한 사람들이다.

실직한 아빠, 우울한 삼촌, 침묵하는 사춘기 아들, 허무한 할아버지.

그들이 함께 떠나는 여정은,

말하자면 삶이 무너졌을 때 웃음을 배우는 방식이다.

이 영화가 슬픔을 다루는 방식은 아주 솔직하다.

슬픔을 이겨내지 않는다.

다만, 함께 짊어지고 움직인다.

작은 승합차에 모여

속이 터져도, 좌절해도,

결국 끝까지 같이 간다.

그게 슬픔을 살아가는 방식일지도 모른다.

---

문라이즈 킹덤

(Moonrise Kingdom)

웨스 앤더슨의 이 영화는 슬픔을 직접 말하지 않는다.

하지만 그 안엔 어른이 되기 전에 겪는 외로움과 결핍이 스며 있다.

주인공들은 모두 아이들이지만,

그들의 말과 감정은 이상하리만큼 성숙하다.

그만큼 그들은 어른들에게 상처받은 아이들이기 때문이다.

어딘가에 소속되지 못한 두 아이는

서로를 찾아 도망치고,

작은 섬에서만이라도

누구의 자식도, 문제아도 아닌

그냥 ‘서로’로 존재하고 싶어 한다.

슬픔이란 감정은 때로 설명되지 않는다.

하지만 슬픔 속에서 나를 있는 그대로 바라봐주는 누군가가 있다면,

그건 살아갈 이유가 된다.

---

슬픔을 말하는 대신, 건네는 것들

이 세 영화엔 공통점이 있다.

슬픔을 요란하게 말하지 않는다.

눈물을 터뜨리지 않고도,

관객의 마음을 천천히 젖게 만든다.

왜일까?

아마도 우리가 현실에서

그렇게 슬픔을 다루고 있기 때문일 것이다.

말을 잃는 방식으로

일상처럼 행동하며 버티는 방식으로

어색한 위로를 피해 웃음으로 넘기는 방식으로

그래서 이런 영화들이 우리를 더 잘 안아준다.

그들은 ‘슬퍼하라’고 말하지 않고,

‘네가 그렇게 슬퍼하는 방식도 괜찮다’고 말해준다.

---

오늘, 당신만의 애도 방식이 있다면

삶이 불쑥 어긋날 때가 있다.

그럴 땐 정리하려 하지 않아도 된다.

누군가처럼 말하거나, 설명할 필요도 없다.

그저,

영화 속 누군가처럼,

조용히 마음을 들여다보는 시간을 갖는 것도

충분히 슬픔을 살아내는 방법이다.

그리고 혹시 오늘,

그 조용한 감정을 함께 걸어줄 영화가 필요하다면

위의 세 편 중 하나를 천천히 틀어보길 추천한다.

당신의 속도에 맞춰

슬픔을 다루는 이야기가

거기에서 기다리고 있을지도 모른다.